在人與人的社交過程中,一個亮麗自信的笑容不但能給人留下爽朗的印象,更是一個自信的象徵。然而,若是牙齒出現泛黃等問題,則可能會打擊這個自信的笑容。許多人遇到最大的困擾是,即便刷牙再怎麼努力,也無法讓牙齒恢復潔白。然而,隨著牙齒美學技術的進步,現在使用牙齒貼片可有效改善牙色,擺脫泛黃齒色,重拾自信的動人笑容。常見的貼片材料有陶瓷和樹脂兩種,那麽這兩種材質各有甚麼優缺點,我們又該如何選擇呢? 牙齒貼片是一種微創修復技術,透過在牙齒表面黏合一層薄薄的修復材料來改善牙齒的色澤、形狀和外觀。無論是陶瓷、複合樹脂還是其他材質,這層材料都必須具備優異的物理和化學性質,才能確保其美觀度、耐用性和生物相容性。由於每個人的牙齒形態都是獨一無二的,因此牙醫需要根據患者的牙齒大小、形狀和齒縫,去量身定制出適合個人的貼片。 牙齒貼片可以解決多種外觀問題。首先,對於因飲食、吸煙或藥物等外在因素導致的牙齒染色,或是在年幼時受抗生素四環素影響而導致牙齒變黃或變黑,貼片都可以有效遮蓋這些瑕疵。其次,對於先天性或後天性的牙齒形狀不規則或大小不一的問題,也能夠通過貼片來調整牙齒的外在型態,使牙齒外形更加協調、美觀。此外,貼片還能修復輕度到中度的牙齒缺損和裂紋,使牙齒表面重新變得光滑平整。 目前常用的牙齒貼片材料有陶瓷貼片和複合樹脂貼片兩種。陶瓷貼片能夠很好地模擬天然牙齒的色澤和光澤,與真牙難以區分。同時,瓷材料具有優異的物理性能,如耐磨損、耐腐蝕等,使用壽命長,且不易染色,能夠長期保持穩定的美觀效果。為了讓陶瓷貼片更好地貼合牙齒,牙醫通常需要磨去患者少許的牙齒組織。 複合樹脂貼片則是以高分子複合材料製成的,製作過程較快,價格也相對較低。但與陶瓷貼片相比,樹脂貼片的耐用性略遜一籌,長期使用後可能會出現色澤不穩定、邊緣著色等問題。因此,雖然陶瓷貼片的價格相對較高,但考慮到其穩定性、生物相容性,以及不易變色且堅固耐用的特性,許多追求高度美觀和耐用性的患者一般會選擇陶瓷貼片。然而,在做出決定之前,患者應該在牙醫的建議下選擇最適合自己的方案。 在選擇牙齒貼片的時候,大家需要綜合考慮多方面因素。首先,貼片材料的質量會影響到修復的效果和安全性。劣質材料可能會出現黏接強度不足、釋放有毒物質等問題,對牙齒和全身健康構成威脅。其次,牙齒貼片需要經過多個步驟,包括取得印模、貼片黏接等。所以,因此要選擇有經驗和技術的牙醫,才能確保理想的修復效果。最後,並非所有人都適合進行牙齒貼片。如果牙齒不健康、咬合不正常或者有嚴重磨牙的習慣,貼片還會讓原來的問題更嚴重。 總的來說,決定是否做牙齒貼片前,首先要與牙醫進行詳細討論,評估你的口腔健康狀況和需求,以確認牙齒貼片是否適合你。其次,選擇有經驗的牙醫,可以確保貼片品質安全、美觀且耐用。牙齒貼片後,還要持續保持口腔衛生,這樣才能讓你的笑容更加動人。

冠心病,即冠狀動脈心臟病,是最常見的一種心臟病。過去,冠心病是以中老年人為主的疾病,但近年來,年輕人也已成為了冠心病的目標。令人擔憂的是,大多數年輕患者的心肌梗塞症狀非典型,令他們未能意識到自己已經患病,導致延誤治療,可能會令心臟功能受損。因此,冠心病的發病年齡層不斷擴大,發病率和死亡率也持續上升。為了有效預防冠心病,我們需要深入了解其病因,從源頭上採取措施來杜絕疾病的發生。 冠心病的主要原因是「動脈粥樣硬化」,也就是動脈內壁累積了血脂,尤其是膽固醇、鈣沉積物和一些免疫細胞,形成斑塊。隨著斑塊越來越大,血管壁就會變厚或變硬。而導致「動脈粥樣硬化」的風險因素包括高血脂、高血壓、抽煙、糖尿病、肥胖和缺乏運動等,這些因素會傷害冠狀動脈內層,促使低密度脂蛋白,即壞的膽固醇在血管壁沉積,引發慢性發炎反應,最後導致斑塊的形成和冠狀動脈變窄或阻塞。此外,家族病史、壓力、不健康的飲食習慣也可能影響血管功能,促進炎症反應等機制,從而加速冠狀動脈粥樣硬化的進展。 當冠狀動脈逐漸變窄時,灌注心臟的血流就會減少,心肌得不到足夠的氧氣和養分,就會出現胸痛、心律不整等症狀。然而,冠心病的症狀因人而異,有些人可能沒有明顯的症狀,有些人則可能出現一種或多種症狀。最常見的症狀是胸口中央位置出現劇烈疼痛,感覺就像是被石頭或重物壓住一樣,疼痛可能蔓延到肩膀、背部或下巴。此外,在運動或情緒激動時,患者可能出現心絞痛,並且伴有呼吸急促或呼吸困難的感覺。部分冠心病患者還可能會感到心悸或心律失常,感覺心跳加快、減慢或不規則跳動。 年輕人之所以患冠心病,其中一個主要原因是生活方式不健康。久坐不動、缺乏規律運動是一個重要因素。同時,長期坐在辦公桌前,缺乏足夠的體力活動,會導致身體代謝能力下降,加速動脈粥樣硬化的進程。不良的飲食習慣也是禍因之一,過度攝入高脂肪、高糖的食物可引發脂質代謝紊亂,進而增加患病風險。此外,一些年輕人長期熬夜,作息不規律,也會增加心血管疾病的發生率。吸煙、酗酒等不良嗜好更是直接損害心血管健康的「兇手」。 除了不健康的生活方式,年輕人對冠心病的認知不足也是一個問題。由於冠心病常被視為中老年人的疾病,許多年輕人對其症狀和風險因素缺乏了解。即使是在出現胸悶、胸痛等典型症狀時,常常低估自己患冠心病的可能性,認為自己年紀輕,不會得這種「老年病」。因此,他們往往會忽視這些警示信號,誤以為只是小毛病或是暫時的不適,因而延誤了就醫的黃金時期。這種認知上的不足可能導致病情加重,更會增加心肌梗塞等嚴重併發症的風險。 綜上所述,為了有效預防和控制冠心病,無論你處於哪個年紀,都需要培養健康的生活習慣。同時,大家要提高對冠心病的認知,並定期進行身體檢查,有助早期發現問題,及時接受治療。

英國王儲妃凱特「被消失」數月引起傳媒大眾猜想,公眾人物的健康狀況,從來都是越要隱瞞就越難隱瞞,甚至越描越黑,最終當事人還是要現身公開病情。這些新聞我從來都後知後覺,不過與癌症相關就一定會有人問我,今次最常見的問題不外乎以下兩個: 一. 為什麼在手術後才發現癌症?有些情況是為良性疾病做手術,病理報告卻意外發現癌細胞,需知道癌症的診斷基本是從病理學鑒定作準,亦即是要從手術切除或採集的樣本中鑒定才能確定,而影像所能偵測的陰影、腫瘤,或是什麼癌指數升高等等都不一定是惡性,所以在手術後才確診癌症並不是什麼難以理解的事情。 二. 什麼是預防性化療?早期癌症可以手術完全切除,達致根治效果,但眾所周知這些病人也有復發的機會,其中一個可能就是手術後身體還殘存微量癌細胞,所以醫生會視乎腫瘤的類型、惡性、分期等等資料去決定是否需要在術後做一些治療,這些治療不代表病人身體裏面一定還有癌細胞,只是配合臨床研究數據作適當風險管理,減低癌症復發的機會!不過術後治療多以化療、鏢靶藥、免疫治療或電療為主,難免會產生不良反應,正如凱特說「有好日子也有壞日子」,幸好這些不良反應一般都比較短暫,身體能夠完全復原,所以最重要是「面對不確定的時候,要坦然面對」! 常言道一個人的價值在於他如何處理逆境!凱特在抗癌的艱難時期仍不忘發放正面的訊息,除了安撫大眾不用為她擔心外,亦真摯地說出癌症患者的心聲,以公眾人物的身份為廣大的癌症病人給力,令他們感受到抗癌路上並不孤單!

很多人都以為高血壓、高血糖及高膽固醇等統稱為「三高」的慢性病患是中老年人士的專利,但其實即使健康正常的年輕人也不能倖免。就好像三十多歲的李先生(假名),多年來都有長跑習慣,飲食亦算健康,身形保持標準,從未留意原來高膽固醇已經悄悄來襲,直至他發現跑步表現變差和出現心口痛,才驚覺血管已被膽固醇堵塞致嚴重收窄,需要進行通波仔手術。專家指膽固醇過高並不可怕,最重要是盡早發現,以及採取適當的治療降低膽固醇,便可以有效預防心臟病及中風等併發症發生。 心臟科專科醫生江振昌指出,如李先生的年輕病案在臨床上並不少見,尤其是隨著現代飲食日益西化,加上缺乏運動,導致三高患者有年輕化傾向,有些人甚至廿多歲已經膽固醇超標,但他坦言膽固醇過高往往沒有任何症狀,通常因為其他原因做身體檢查或家人患病後追查,甚或如李先生般發生併發症後才發現。 年輕又健康 膽固醇都可以超標 「膽固醇是人體必須的物質之一,但過多則可以誘發血管出現粥樣硬化及收窄,影響則視乎受影響的位置而定。如果心臟血管受影響,可以引發冠心病;發生在腦部血管就可以引起缺血性中風;若波及腳部血管便可產生周邊血管病變。」江醫生說,患高膽固醇的時間愈長,出現併發症的也愈高,故此愈年輕的患者,更需要盡早控制膽固醇。 身體需要膽固醇,而膽固醇亦有「好」有「壞」,好膽固醇有助血管健康,壞膽固醇就是血管粥樣硬化的元兇之一,而高膽固醇主要是指壞膽固醇太多。 高危人士更須嚴控膽固醇 壞膽固醇有幾高才算是過高?江醫生表示:「健康正常的成人,壞膽固醇應維持在3.3mmol/L或以下,若能低於2.6mmol/L便更為理想。如果壞膽固醇介乎3.4至4.2mmol/L屬於偏高,超過4.2 mmol/L為過高,如在4.9mmol/L以上則是極高水平,有些家族遺傳性高膽固醇患者更可超過7mmol/L。」 不過,對於本身有其他心血管疾病風險因素的人,如患有糖尿病或曾通波仔,出現併發症的風險較健康人士為高,所以需要將壞膽固醇控制在1.8甚至1.4mmol/L以下的更低水平。 江醫生指出:「膽固醇水平固然會受後天因素如飲食習慣等影響,所以大家平日宜盡量少吃油炸及加工食物,避免攝取飽和及反式脂肪,也要有適量運動,但即使生活及飲食健康,先天遺傳因素對膽固醇高低仍然扮演主要角色,因此如要有效降低膽固醇,藥物治療很多時也無可避免。2」 新式口服藥物助降膽固醇 用於降膽固醇的藥物有很多種類,可以配合病人的不同需要。江醫生稱,醫生建議治療時會按病人的情況及需要而定,譬如用作一線使用他汀類藥物,可以有效降低壞膽固醇水平,以及穩定血管內由膽固醇形成的斑塊,但藥物亦可能會產生肝酵素上升、肌肉疼痛及發炎等副作用,一些容易出現不良反應或無法服用他汀類藥物的患者,則可考慮使用其他口服降膽固醇藥物。假如口服藥物未能令膽固醇達標,可以加入針劑協助,以取得最理想的控病效果。 在香港,近半成人都有高膽固醇問題,不想心臟病發或中風後追悔莫及,江醫生鼓勵大家宜及早接受檢測,盡早了解自己的健康狀況,並強調只要採用適當的治療,配合健康的生活模式,定然可以膽固醇降低至所需水平。

奮鬥大半世建功立業的大男人,越過高峰邁向人生收成期,卻同時漸漸感到心力不逮,經常氣燥事事不順眼……莫非已踏入傳說中的「男性更年期」?! 男性更年期並非傳說,跟女性更年期一樣,是生殖荷爾蒙隨年紀自然下降的人生過程。男性更年期在西方醫學英文稱為Andropause,雖然沒有如女性般「收經」,卻會令男士在40歲打後,睪固酮(英文稱為Testosterone)水平開始逐漸下降,尤其在45歲至60歲之間,下跌幅度和速度更明顯。 一旦睪固酮水平跌至不足以應付日常身體所需,就可能出現三大類症狀,包括: 一. 身體變化:經常感到疲倦、精力不足、肌肉力量下降及肌肉減少,以致身型看起來「好似縮咗水」,但腹部和胸部卻脂肪增多,於是即使體重沒有增加,也可出現「大肚腩」和「肥仔波」; 二. 情緒變化:情緒波動大以致易怒易焦慮,做事缺乏動力失去衝勁; 三. 性功能障礙:性慾下降、出現勃起障礙甚或會兼有排尿問題等。 為什麼睪固酮太低會導致以上症狀?因為睪固酮是主要的男性荷爾蒙之一,負責操控男士身體的肌肉及脂肪分佈,並會影響其精神狀態及性功能。雖然身體實際需要的睪固酮不算多,而且未必所有男士都會因睪固酮水平下降而造成症狀,然而當出現上述的身心變化,卻會令男士頓時有未老先衰的挫敗感,並可能羞於啟齒而加劇焦慮,於是又會令生理症狀嚴重化,造成惡性循環。此外,肥胖、久坐不動、吸煙習慣、過量飲酒亦會使男士的更年期症狀較早出現或較一般人嚴重。 男士若懷疑自己出現更年期症狀,應求醫做臨床檢查,及安排血液測試來檢驗睪固酮水平是否偏低,有需要或要做進一步檢查以排除患危疾或慢性病的可能性。 當診斷是因男性更年期導致睪固酮下跌而出現相關症狀,-般建議先改變生活模式,包括:均衡健康飲食、養成恆常運動的習慣、充足睡眠及壓力管理,以及戒煙少飲酒。這些良好的生活習慣除了可幫助改善症狀,也可有效改善整體身心健康,對所有男性均有益處。 當改良生活模式後,睪固酮水平仍見偏低及症狀沒改善,就絕不可輕視,因有研究指男士荷爾蒙太低可增加心血管病及腦血管疾患的風險,建議可咨詢醫生,按身體情況考慮選擇處方荷爾蒙補充療法,以幫助男性荷爾蒙回升並緩解症狀。這類荷爾蒙補充劑有口服、針劑及啫喱狀塗抹劑三種使用方法,方便不同生活習慣的男士。口服藥需每日服用,針劑需每3至4星期注射一針,啫喱塗抹劑一般塗於大腿或腋下。使用荷爾蒙補充療法的男士亦要定時覆診,以監控睪固酮指數沒有過低或過高。但要注意荷爾蒙補充療法對於患有或曾患過前列腺增生、前列腺癌、中風及心臟病的男士而言,容易出現副作用風險,因此必須事前跟醫生溝通,評估相關風險。 至於因更年期而影響性功能的男士,只要去求醫就可接受有效的藥物治療醫好性功能障礙,故切勿服食坊間成份不名的所謂壯陽藥,也毋須過量進食動物器官所謂以形補形,以免攝取大量高脂高膽固醇。此外,男士即使發現血液中睪固酮水平偏低,也不會引致不育,因為睪丸製造精子主要靠濾泡刺激素(FSH)刺激,睪固酮反而不需用太多,而且睪丸內的睪固酮含量比血液內的高,因此亦足夠製造精子時使用。 更年期只是人生歷程的一小段,堂堂男子見慣風浪,又怎會被擊倒?有懷疑有不適,莫將心事藏於心底,不妨坦誠告之家人、伴侶,讓他們為你分憂,陪你病向淺中醫。

乳癌是本港女性頭號癌症,發病年齡中位數大約是40至50歲,但漸有年輕化趨勢,以前我們說30歲或以前患乳癌很罕見,近年臨床所見20歲出頭的個案也有,病人還在唸大學的年齡,是十分不幸的例子。 和大部分癌症一樣,乳癌若能在早期發現並開始治療,根治機會遠高於中後期才發現,例如「零期」的乳癌,即原位乳癌,顧名思義是腫瘤仍停留在它原本發生的位置(乳房之內),還沒有任何擴散的跡象,康復機會十分高。 「零期」乳癌很多時都是透過篩查發現,即針對沒有任何症狀的女性,例如乳房沒有任何不適,自己也沒有摸到乳房有硬塊的情況下,安排做檢查。一般建議女性在40歲開始,每2至3年接受一次乳房造影檢查,若透過這檢查發現不正常的陰影,便會進一步做組織抽針檢查,有機會發現較早期的乳癌,並盡快開始治療,根治的機會遠高於後期才發現的乳癌。不過,部分病人對乳癌篩查的過程和後續處理,仍有一些迷思,包括: 1. 乳房組織抽針檢查分為粗針和幼針,是否粗針會比幼針痛? 插針抽取乳房組織時用粗針還是幼針,主要是由醫生根據初步檢查結果決定。幼針大約是平時抽血所用的針嘴大小,粗針則大約是原子筆的筆芯粗幼。不少病人聽到粗針即以為會很痛,但其實不用擔心,因為以粗針抽組織的過程是會在局部麻醉下進行,先在皮膚表面注射麻醉藥,所以整個過程不會有太多的不適。反而幼針由於只像平時抽血,大多不會麻醉,反而會有點不適,但一般都不會很痛。 2. 若篩查發現零期乳癌,是否不需要做手術? 病人期望零期乳癌不需要做手術是可以理解的,但是,即使是零期乳癌也需要切除。因為零期乳癌若不處理,一般都會繼續發展,若發展至第一、二期就必須做手術,並且比零期時做手術需要切除的範圍更大。 3. 零期乳癌手術,是否只需切除很少乳房組織? 這是不一定的,因為雖然零期乳癌的腫瘤非常細小,但亦有些情況是腫瘤相對分散,即在乳房的不同位置都發現癌細胞,在這情況下手術的範圍也需要比較大,始終「切得清」才最重要。

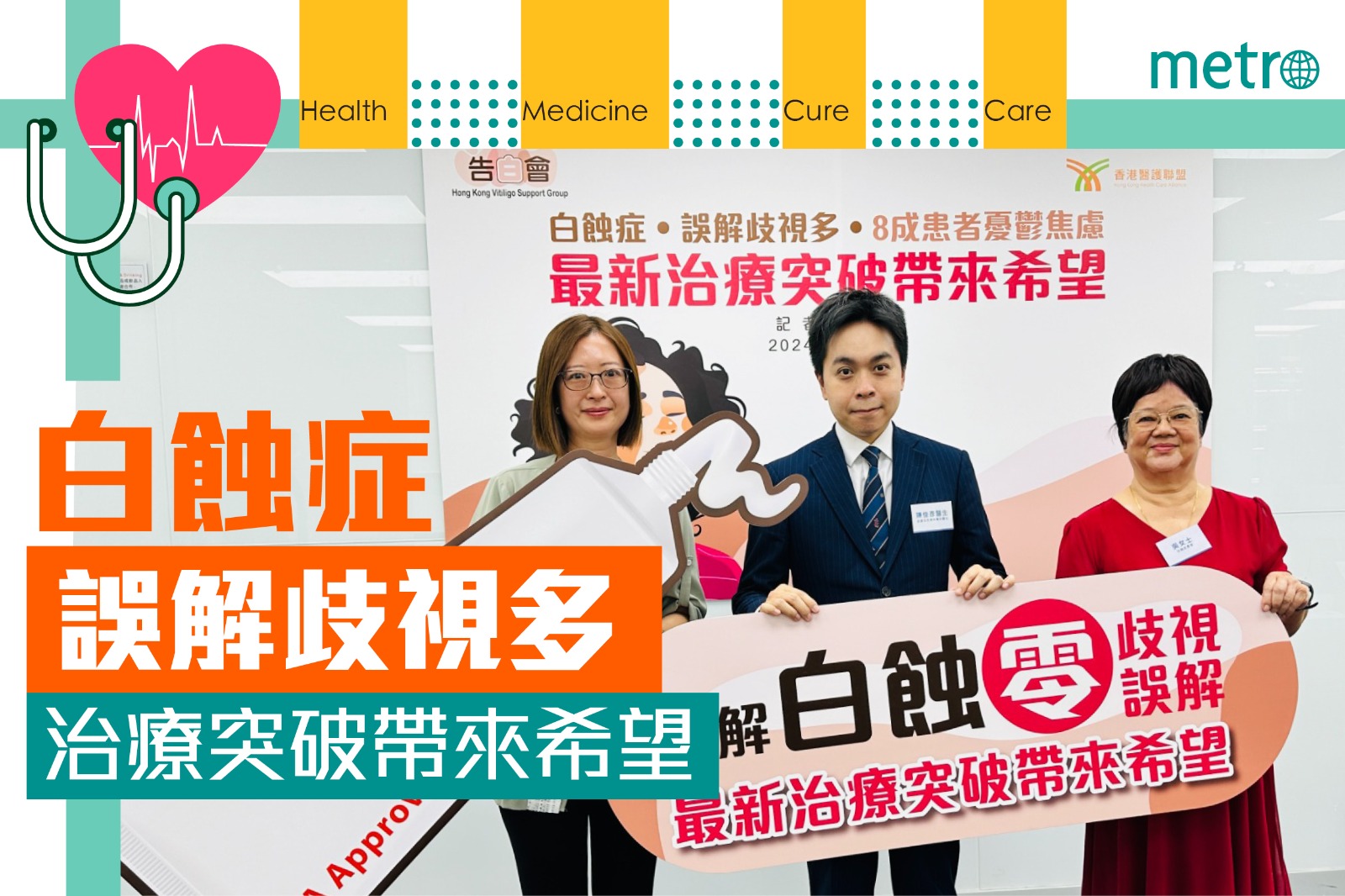

6月25日是「世界白蝕症關注日」,白蝕症(Vitiligo)又名白癜風,是一種慢性的皮膚症狀,與免疫系統誤將自身黑色素細胞當成外來異物來攻擊有關,多數出現於面部、頸部、手背等位置,導致患處色素減少,令皮膚呈現較白的異常斑塊或皮膚白點,可影響任何年齡層的人士。 由香港醫護聯盟推動的白蝕症病人自助組織「告白會」,於5月進行一項白蝕症認知網上問卷調查,訪問了近300名18歲以上市民,男女比例約3:7,過半數為就業人士,其中以18至30歳(38.3%)佔多數。結果顯示,近半數人不知道此症是否有遺傳性,逾六成人認為與自身免疫系統有關;近三成人稱白蝕症有傳染性。至於白蝕症會否導致皮膚癌的問題,近五成人表示不知道,但約四成受訪者認為情緒與壓力有機會引致白蝕症。 患者分享抗病歷程 白蝕症患者吳女士(Wendy)回想自己的發病始於去年初,原以為是染髮劑引致皮膚敏感,沒想到最初的一點白蝕白斑很快便蔓延至全身,面部及下巴亦有幾塊,十分顯眼。「初時接受不了自己像『花豹』般模樣,外出時其他人會露出奇怪眼光,似乎認為我的皮膚有問題。我是一個歌手,經常在台上表演,一個月大概唱十幾場,會見很多人,有白蝕自然會影響我的情緒。記得唱歌班的團友說過難聽的話:『你睇吓Wendy依家咁肉酸,仲走出嚟唱歌。』」 她續說:「白蝕症不像其他皮膚病,其實不痕不痛,但突如其來臉上和身上白斑一塊塊的,未必人人接受得到。希望大眾更了解這個病,不會有太多誤解,亦不要用歧視眼光看待白蝕患者,應該把他們當平常人一樣看待。」 自身免疫性皮膚疾病 香港大學內科學系名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科陳俊彥醫生表示,白蝕症是一種獲得性自身免疫性皮膚疾病,身體的免疫系統會攻擊自身的黑色素細胞,導致身體任何部位出現白斑,因始於皮膚表層以下,所以不具傳染性。雖然此症不危及性命,但其明顯的外觀病徵和慢性病程,往往導致患者產生自卑和負面心理影響。 「白蝕症不僅是一種皮膚病,它可以影響患者在生活上各方面。在所有研究中,超過50%白蝕症患者的心理社會共病,包括抑鬱症、重性抑鬱障礙、焦慮症、社交恐懼症、污名化感覺、調節障礙、關係困難和認知障礙等,這些合併症的廣度和嚴重程度,以及由此對白蝕症患者心理健康的影響,超出了以前被認為是美容疾病的範疇。」 陳俊彥醫生提出白蝕症香港常用的幾種治療方法,包括外用藥物,例如局部外用皮質類固醇、鈣調磷酸酶抑製劑;光療治療,例如紫外線(NB-UVB);內用藥物,例如系統應用皮質類固醇、免疫抑制劑。其他治療方法還有細胞移植療法、表皮移植、脫色治療、遮蓋療法。而2022年美國食品藥物管理局(FDA)批准其中一種JAK抑制劑蘆可替尼乳膏(Ruxolitinib cream)用於成人和12歲以上兒童患者非節段型白蝕的局部治療,成為現時被FDA認證的白蝕治療。 不過,治療結果會因不同因素而異,包括身體基礎條件、白蝕類型、患病時長、患者年齡、治療方案等。患者親友及社會大眾對他們的支持和平等看待,亦有助患者對抗頑疾。

Topic:淺談癌症復發 「Break bad news」告訴病人新確診癌症並不容易,但若然過一段時間後要再度「break bad news」告訴癌症康復者腫瘤復發的消息就更困難!一來大家可以理解病人當刻的心情和想法,實在難以避免災難性的思維和崩潰的情緒;二來復發的癌症一般都比之前新確診的癌症更難治療,因為很多時候復發的癌症可能已有抗藥情況,或已擴散至身體其他部位,未必可以再次根治。 可是「癌症為什麼會復發呢?」這問題其實跟「為何會患上癌症?」一樣複雜,海量的文獻和研究理論實在難以用三言兩語去解答,這裡只能淺談一些重要的概念。要知道一克重量的腫瘤已有超過1,000,000,000個癌細胞在裏頭,而現實生活中能診斷癌症的時候腫瘤負荷都比這個更多,即就算在臨床上被診斷為早期的癌症,病人身體內已有數億,甚至數十億的癌細胞存在!假若這數十億的癌細胞集中在局部位置,理論上就可以利用手術切除或局部電療達致根治效果,但若未能一網打盡,有個別漏網之魚的癌細胞,或殘留局部位置,或循血液淋巴網絡走散身體其他地方,就會造成日後復發的源頭。所以手術後的輔助治療就是針對這些肉眼看不見,掃描又測不到的癌細胞,目標完全清除體內癌細胞,減低日後復發的機會。 隨着科技進步,現在已逐漸有新液體活檢技術可幫助探測這些「漏網之魚」癌細胞,不過亦有病人問「定時檢查為何還會復發?」,必須要清楚這些檢測方法都不屬治療性質,亦不是預防腫瘤復發,作用是希望可診斷初期復發的腫瘤,提高治療效果。另外,病人在首次癌症根治之後會有鬆懈的情況,重複之前不良生活習慣,最常見的情況就是「有病時候戒煙,冇病時候繼續食」,這些不良習慣都會加速腫瘤復發。所以要減低復發機會,就要多留意自己身體變化,按時覆診和維持良好生活習慣!

疫情後,市民生活模式有不少改變,其中包括家庭的互動方式。為更深入了解港人疫後的「家庭幸福感」,以及探討如何利用創新家庭服務模式以回應家庭的各種變化及需要,香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會智家樂計劃」,與香港大學李嘉誠醫學院護理學院團隊於 2023 年 7 月至 8 月期間,向超過 4,500 名成年人進行調查。 調查結果顯示,近六成受訪者自評的「家庭幸福感」指數屬於高,而家庭幸福感與性別(女性較多)、年齡(較年長)、教育程度(受過專上教育)、家庭月入(港幣六萬元或以上)及住屋(擁有自置物業)等因素成正比。 值得注意的是,當問及過去三十天受訪者曾否進行可以令家庭幸福/快樂些的活動,七成受訪者表示曾經和家人溝通/傾談、和家人一起食飯、陪伴家人、讚賞家人,然而只有16.7%受訪者表示過去三十天曾經和家人一起做運動,某程度反映不少香港人仍然少做運動,亦比較忽視和家人一起做運動的重要性。 另一點值得注意的是,愈來愈多受訪者傾向使用線上的家庭服務,以及參加社福機構舉辦的網上活動,以促進家庭關係。而綜合這次調查結果及前線社工姚倩明姑娘的經驗,受訪者傾向以網上形式參與活動的五大原因包括:服務時間更有彈性、有專業人士提供專業輔導、免費服務、可隱藏身份,以及可快速得到相關的資訊。 「賽馬會智家樂計劃」項目首席調查研究員、香港大學李嘉誠醫學院助理院長(學生專業發展-醫療衛生科學)、護理學院教授王文炳教授指出:「透過了解家庭幸福感,以及找出構成家庭幸福感的關鍵元素,我們能夠更有效地支援社會大眾,建立更健康、快樂、和諧的家庭生活。這調查顯示受訪者希望利用資訊科技提升家庭幸福感,我們會繼續與社福機構合作開展公眾活動、優化家庭服務、強化家庭功能以改善家庭關係。」

迪士尼彼思系列動畫向來一直深受大人與小朋友歡迎,早前奇華推出了多款 迪士尼彼思系列的小食禮盒,為大家帶來甜蜜回憶!當中包括以牛油曲奇、鳳梨酥、迷你合桃酥、朱古力蛋卷及芝麻餅打造的HAPPY DAYS小食禮盒,包裝設計色彩繽紛,《反斗奇兵》、《怪獸公司》及《反斗車王》等幾套人氣動畫的角色驚喜現身;另外,曲奇禮盒就分別有杏仁朱古力曲奇、小紅莓牛油曲奇及腰果牛油曲奇三種口味,而包裝就以巴斯光年、三眼仔、胡迪、翠絲、大眼仔及毛毛六款選擇,品嘗過後更可以將美觀又實用的禮盒作儲物,亦可給小朋友當作積木拼湊,趣味十足。